新华社北京9月5日电 9月5日,《新华每日电讯》发表题为《民族团结花绽放》的报道。

在云南丽江现代花卉产业园,纳西族村民在智能温室大棚里的花海中忙碌;在西双版纳傣族自治州,中老铁路国际旅客列车穿越山岭,沿线的傣寨传来村民和游客的欢歌笑语。

一个个生动场景,折射出云岭大地上民族团结进步的崭新面貌。云南是我国少数民族种类最多的省份,是中华民族大家庭的缩影。党的十八大以来,特别是2015年以来,云南坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,推动民族团结进步示范区建设不断取得新进展,经济社会发展和人民生活水平不断实现新跨越。

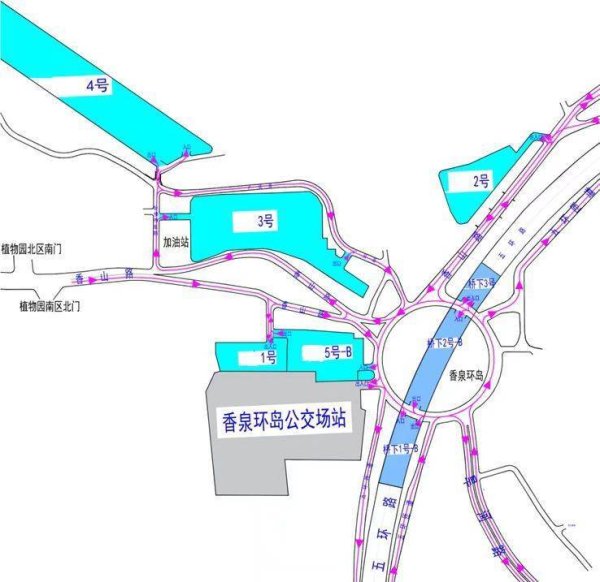

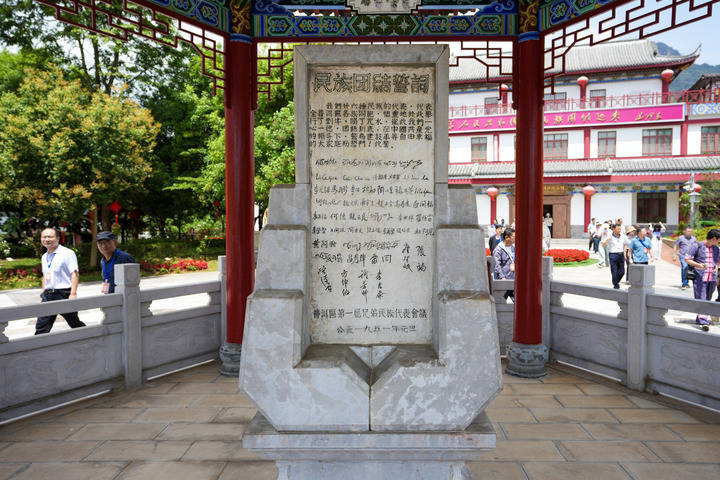

这是云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县民族团结园里的民族团结誓词碑。新华每日电讯记者 陈欣波 摄

这是云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县民族团结园里的民族团结誓词碑。新华每日电讯记者 陈欣波 摄在玉龙雪山脚下,丽江市玉龙纳西族自治县玉湖村通过大力发展半山酒店、特色客栈、民宿餐饮等旅游业态,这个曾经“吃粮靠返销、生产靠救济”的传统村落一改昔日困境,2024年村集体分红300余万元,村民人均年收入从2019年的1.3万元增加到2024年的3.26万元。“今年上半年,玉湖村接待游客20万人次,综合旅游收入1070万元。”玉湖村党总支书记和旺盛说。

在距离玉湖村不远的丽江现代花卉产业园,智能温室大棚里的玫瑰花竞相绽放。2024年,这里产出鲜切花4046.35万枝、产值5150万元,带动周边各族群众共同致富。

村寨蝶变、产业变迁的背后易配宝,是云南民族地区基础设施的不断完善。2023年11月,丽香铁路的通车让迪庆藏族自治州结束不通火车的历史,松茸、当归等农产品搭乘列车走出高原,越来越多海内外游客乘坐动车来到迪庆。

包括丽香铁路在内,云南省民族地区已建成并通航运营机场11个,6个民族自治州通高铁或动车,78个民族自治县全部通高等级公路,所有乡镇和行政村实现100%通硬化路、通邮、通网络,374个沿边行政村建成现代化边境幸福村。

基础设施的改善,为民族地区发展注入了持久动力。数据显示,2024年云南全省民族自治地方地区生产总值达1.33万亿元,农村常住居民人均可支配收入达17501元,各族群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

同时,云南牢记嘱托,持续深化“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”“拥护核心、心向北京”等教育实践活动,深入实施“红旗飘飘”工程,选树“云岭楷模”等先进典型,374个沿边行政村(社区)基层党组织标准化规范化建设达标,党群服务中心基本公共服务覆盖率达100%,各族群众“四个与共”的共同体理念不断深化。

在2024年全国民族团结进步表彰大会上,云南受表彰的模范集体和个人共计48个(名),总数居全国第1位。其中,临沧市沧源佤族自治县勐董镇龙乃村党总支书记、村委会主任赵爱军荣获“全国民族团结进步模范个人”称号。

多民族聚居的龙乃村地处阿佤山深处,与缅甸接壤。在这里,各农户挂国旗,党员户加挂党旗,村口竖立的“建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土”标语十分醒目。“守好祖国的边境,就是守好我们自己的家。”赵爱军已坚持巡边20多年,行程7000多公里。

旅游成为促进各民族交往交流交融(简称“三交”)的重要抓手。作为旅游大省,云南已累计推出162条促“三交”旅游线路,制定实施《加快推进旅居云南建设三年行动》。统计显示,2024年省外来滇旅居人数达390万人,2025年上半年已有280.3万人在云南旅居,同比增长45.4%,“有一种叫云南的生活”“旅居云南”成为促“三交”的重要引擎。

在西双版纳,景洪市勐罕镇“三曼”村依托中老铁路沿线的区位优势打造农文旅融合综合体;在昭通市威信县,水田镇龙洞村湾头村民小组依托“崖上石寨”资源发展旅居产业……如今,云南已完成660个民族村寨旅游提升示范村建设,各族群众在家门口吃上“旅游饭”。

层峦叠嶂中的曲靖市罗平县大水井乡棠梨凹村曾是“空心村”,依托沪滇协作项目和当地政府的持续投入,村寨的苗族民居被改造为特色民宿集群,并配有苗绣非遗工坊、观景餐厅等项目,民宿一年营业额超百万元。

“这里不仅有好山好水好风光,还可以体验民族文化。”北京游客于晓和丈夫在棠梨凹村租下一座传统院落,计划在此旅居一年,深入感受“有一种叫云南的生活”。

云南还持续推进“文化兴滇”,自2015年以来已累计实施少数民族优秀文化保护传承工程项目1802个、文化精品工程项目371个,不断让传统民族文化在新时代焕发新生机。

从1951年普洱民族团结誓词碑前立下“同心同德跟党走”的庄严誓言,到近年来民族团结进步示范区建设的生动实践,云南各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,人们昂扬向前、接续奋斗,不断巩固民族团结、宗教和顺、边疆稳定的良好局面,进一步铸牢中华民族共同体意识易配宝,让民族团结进步之花越开越绚烂。

浩广配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。