关中地区的异常高温让人心情烦躁,重复的日常景观也令人厌烦。趁着暑假结束、人潮褪去钱掌柜配资,我奔赴宁波进行了一场访古与寻味之旅。

有人说宁波“是把历史、美景与美食全塞进一个盲盒,拆一次惊喜一次。”从古藏书楼的雕梁画栋,到现代建筑的别具一格;从古寺前的青山绿水,到排挡里的生猛海鲜。宁波作为一座千年港城,既有传统文化加持,亦有新时代的昂扬风貌。

忍着赶早班机的疲惫抵达宁波,我打算在酒店休息片刻。这次宁波之行预定了一家胶囊型旅店:单人间仅容纳一桌一床,与之相对应的是丰富的公共空间——会客厅、健身房、电玩室、迷你影院等设施齐备。

酒店位置绝佳,在城隍庙步行街入口,正对地铁站出口;公交车站也在附近。我在房间休息了一会儿,就出发向第一站——位于市区内的“天一阁”景区。

天一阁是明代官员范钦的私家藏书楼。他二十八年仕途都是做地方官,为官一处辄收集地方书志及古籍善本。后来致仕回乡,于宁波老宅一隅修楼藏书。七万余卷书籍收录其中,竟成就世界上最古老的家族图书馆之一。

关于藏书楼的名字为何叫“天一阁”,流传两种说法:据清代学者钱大昕在《天一阁碑目记》中称,范钦修建藏书楼时在楼前建一水池并未命名。后来搜集历代石碑刻时得到“吴道士龙虎山天一池”石刻。他认为与池子意蕴相合,便以“天一”为此阁命名;另一种说法是:书纸最怕的就是火。汉代学者郑玄注解《易经》中有“天一生水,地六成之”之说。范钦把书楼题名为“天一阁”,是为取“以水制火”之意。

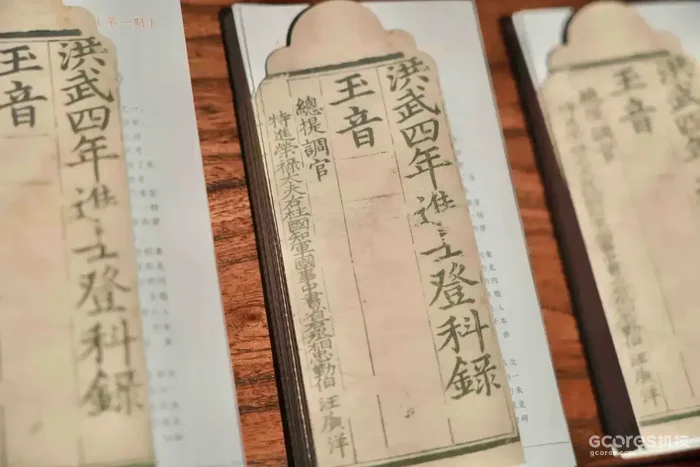

经历改朝换代和社会运动后的天一阁,如今保存的书目已达三十万卷。其中大都为明代的刻本或抄本,有的已成为海内孤本。藏品中最稀珍的是明代的地方志和科举录。它保存了明洪武四年(1371年)首科至万历十一年(1583年)第五十二科完整无缺的“进士登科录”,堪称镇楼之宝。

为了给予这些珍贵古籍更加充分的保护,所有藏书都转移到了景区入口处一座具备现代化保存技术的仓库内。“天一阁”景区如今是以藏书楼为中心,将旧时紧邻范家的陈氏宗祠、闻家祠堂和秦氏支祠等古建,联合江南园林打造的综合景区。游逛于其间,既能感受到浓郁的人文底蕴,又可领略丰富的自然情趣。

结束了天一阁的探访,天色已经暗淡。刚好到了晚餐时刻钱掌柜配资,想到宁波以海鲜著称,正值开海时节,今晚高低得品尝一番。

晚餐选在一家社交媒体上颇受好评的本帮菜馆。我点了三道当地代表性的海鲜:马蹄炒蛏子 腐皮包黄鱼。以及年糕炒梭子蟹。马蹄清脆微甜的口感搭配蛏子爽滑鲜香的滋味令人回味无穷;腐皮包黄鱼的做法头次见到:豆腐皮包裹东海黄鱼肉油炸,咬下去外焦里嫩,口中满是黄鱼的鲜味;年糕炒梭子蟹更是令我惊喜:九月的梭子蟹已经完全成熟——洁白的蟹肉饱满鲜香,蟹黄融入汤汁中包裹住嚼劲十足的年糕,让人停不下筷子。

第一天在心满意足中结束。第二天要探访宁波附近几座古寺名刹。因为彼此相隔城市两端,我不得不赶早出发。

第一站是已无宗教用途、仅作为古建筑博物馆存世的“保国寺古建筑群”。市区到这里没有直达交通工具,我乘坐地铁出站后又搭网约车一段路才抵达。景区门票收费20元,从入口进入后需徒步登山十分钟方才抵达寺庙山门前。

保国寺始建于东汉,初名灵山寺,唐代会昌法难中被毁。后重建,由唐僖宗李儇赐现名。自唐后屡毁屡建,中华人民共和国成立后脱离宗教用途。建筑群坐北朝南,在中轴线上布置了三进院落,共四座主要建筑:天王殿、大雄宝殿、观音殿和藏经楼。它们依山势错落排布,气势古朴雄浑。

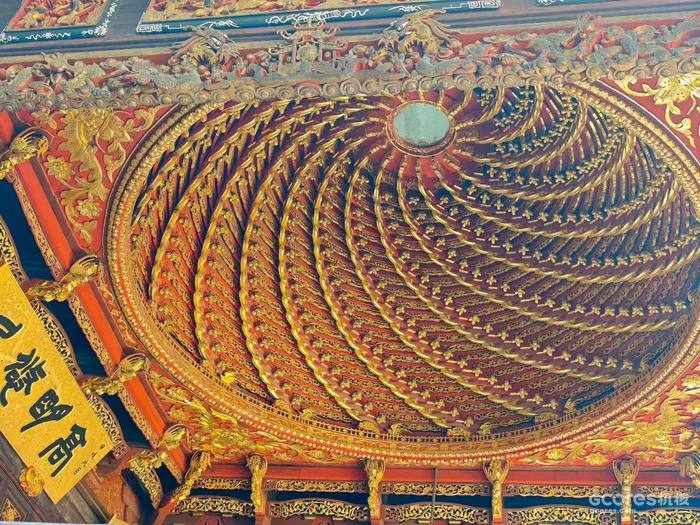

建筑群中最值得称道的是大雄宝殿,它重建于北宋大中祥符六年(公元1013年)。是长江以南为数不多保存千年的木结构建筑之一。大殿保留了宋代的建筑结构风貌,比如厅堂式构架、藻井和四段合瓜棱柱等。建筑内外不用铁钉加固,完全靠斗拱和榫卯衔接;形制与《营造法式》如出一辙,是宋代官式建筑的鲜活样本。除大雄宝殿外其他建筑都是后来修建,内部设置了以大殿和古建筑为主题的展览。

离开保国寺,我得赶往城市的另一端。时间已到午后,为了节省时间就不能节省旅费,我咬牙打车前往。经过一小时车程。网约车依照导航抵达了一条乡间小道前。我左右张望,心中疑窦丛生:这里怎么看也和我将要探访的浙东名刹——天童寺毫无瓜葛。询问了门房里的保安,原来是天童寺景区的侧门。然而,此处距离核心地带还有一公里余。撇了眼旁边停着的观光车,我恍然大悟。

观光车停在了“人字形”路口,司机示意朝前走就是寺庙山门。果然,往前走几步就能看到天童寺的标志性建筑——七佛塔,佛塔后是一方绿树环抱的幽静池塘;再往前走是一方面积更大的池塘,两者并称“万工池”。所谓万工池即是寺院的放生池,只因为它在建造时工程浩繁,故而得名。寺庙的巨大影壁就在万工池后。

天童寺创建于西晋永康元年(公元300年),是宁波东部地区著名的两大古代寺庙之一。相传僧人义兴云游至南山之东谷,见此地山明水秀,遂结茅修持。有童子日奉薪水侍候,临辞时自称是“太白金星”化身,受玉帝派遣前来护持。自此山名“太白”,寺曰“天童”。

唐开元二十年(公元732年),法璇禅师建太白精舍,后人称之为“古天童”。至德二年(公元757年),宗弼禅师将寺迁到太白峰下,即今寺址。如今天童寺基本保持了明朝格局,有殿堂僧房合计30余幢。站在高处俯视寺庙全景,亭台楼阁鳞次栉比,显得蔚为壮观。

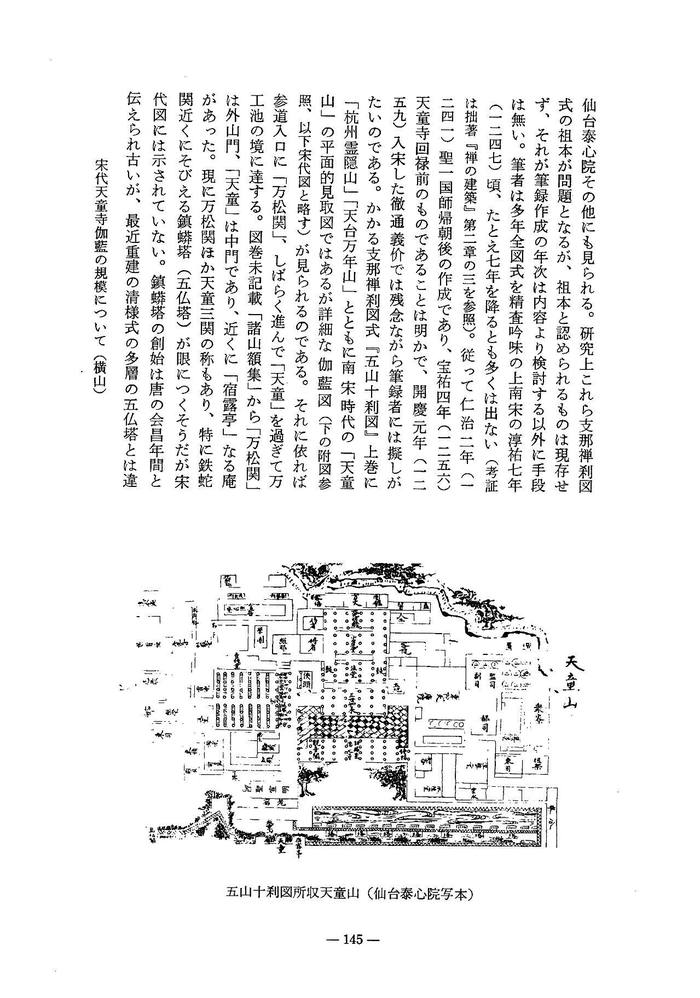

南宋嘉定年间,太师右丞相史弥远奏请定“禅院五山十刹”,天童禅寺列为五山之第三山。五山十刹是中国古代官寺制度中的最高寺院等级。禅宗五山包括杭州径山寺、灵隐寺、净慈寺及宁波天童寺、阿育王寺,住持由朝廷派任。同时期日本也仿照南宋制度设立五山十刹,日本禅寺建筑样式、禅门清规均效仿南宋。

包括天童寺在内的五山禅僧推动的“五山文学”对日本文化发展起到了重要作用。日本僧人道元在天童寺得如净禅师的真传,回到日本开创了日本曹洞宗。早年日本拍摄过一部关于他的传记电影《禅》,其中就有天童寺的实景镜头。天童寺作为中外佛教交流的历史见证,至今依旧吸引着五湖四海的信众慕名而来。

结束了天童寺的参观,本日的计划行程已经顺利结束了。我搜索了下地图附近,又见天色尚早,于是欣然增加一处目的地。

搭乘公交车约四十分钟车程,我抵达阿育王寺山门前。上文提到过,南宋奠定的禅宗“五山”中一座为天童寺,另一座就是阿育王寺。阿育王寺在历史上的宗教地位可见一斑。附近还有一座阿育王古寺,是阿育王寺最初的寺址。后因僧众寺小,才在如今的位置重建寺庙。

寺内的重点文物当属舍利殿中金碧辉煌的舍利宝塔,以及其中珍藏的释迦牟尼的真身舍利。阿育王寺命也得名于此:传说古代印度孔雀王朝的杰出君主阿育王,在统一了印度次大陆后皈依佛教;他派遣僧团携带释迦牟尼的真身舍利赴周边国家传教,其中包括中原地区。根据唐代僧人释道世在《法苑珠林》中考证,当时中国境内有十九座寺庙建有“阿育王塔”;塔下地宫里保存着由阿育王送来的佛祖舍利。不过此说与目前史学界普遍认同的佛教入华历史有矛盾。

探访阿育王寺时已近黄昏,寺中游客寥寥;恰逢僧人晚课,各处的僧人涌向大雄宝殿。念诵经文的和声响彻寺庙内外,形成了一种庄严的氛围。对我而言,这里是去年底在日本镰仓的寻访之旅的终点。

镰仓幕府三代将军源实朝在位时被母家北条氏架空,郁郁不得志。后来遇一宋僧称他是明州——宁波的古称——阿育王寺高僧转世。源实朝听后非常高兴,自此成为“精神宋朝人”。他曾尝试造船渡宋,不幸以失败告终。后来他在镰仓八幡宫前遭遇刺杀而亡。据已经去世的日本僧人兼学者村上博优的考证,他的骨灰被渡宋僧送到宁波阿育王古寺处安葬。

数百年沧海桑田。如今幕府将军的安眠之处已不可考;而我更是连古寺都没踏入钱掌柜配资,空余寂寥之情不知如何诉说。

浩广配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。